Nous avons sélectionné 5 racines de plantes sauvages à cueillir en automne : le panais sauvage, la benoîte urbaine, le pissenlit, la bardane et la carotte sauvage.

La saison froide est une période idéale pour partir à la découverte des racines comestibles et médicinales que la nature nous offre. Voici cinq plantes sauvages à reconnaître, cueillir et utiliser pendant l’automne et l’hiver.

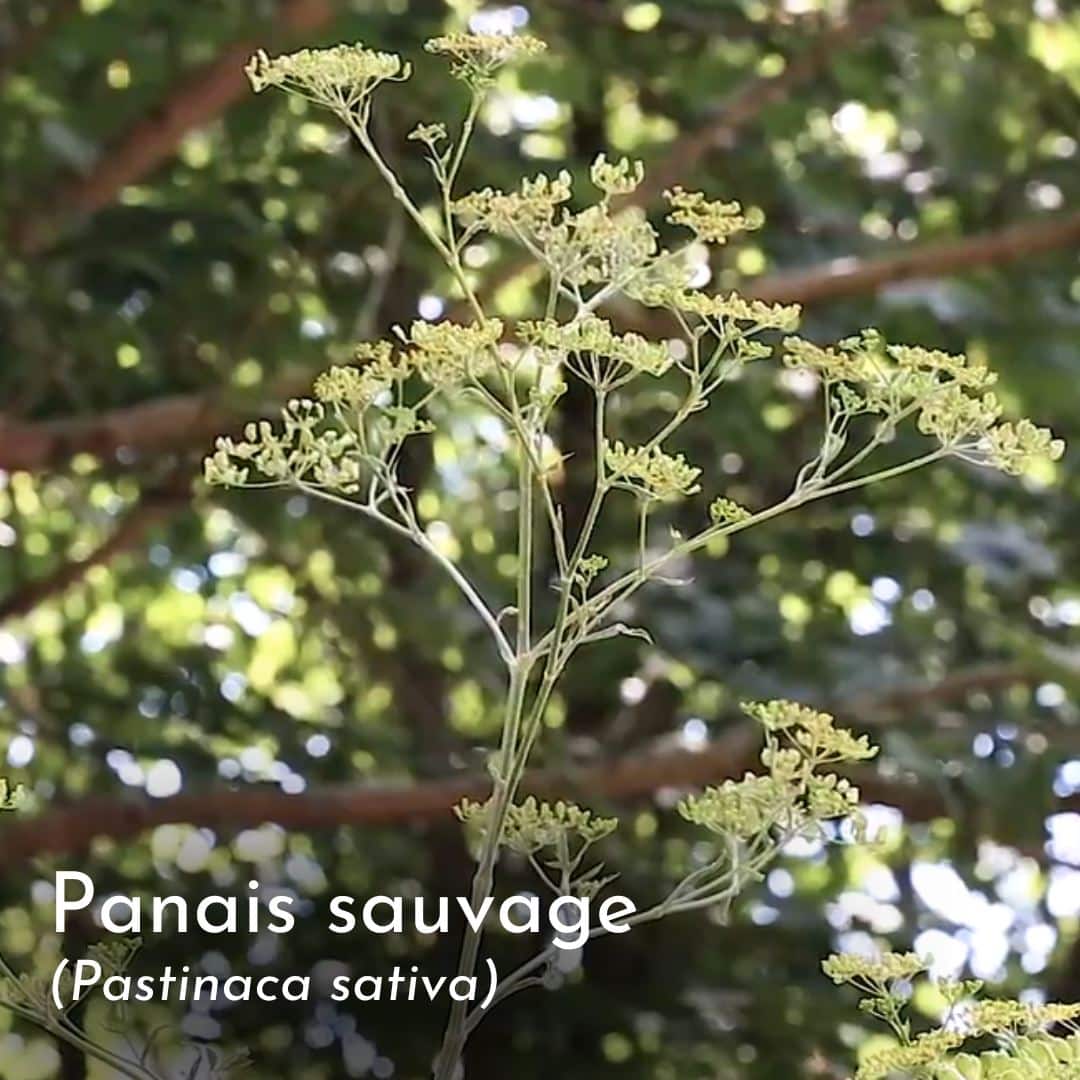

Le panais sauvage (Pastinaca sativa)

Le panais sauvage (Pastinaca sativa) appartient à la famille des Apiacées, anciennement appelées ombelles d’ombellules, reconnaissables à leurs inflorescences en ombelles caractéristiques. Il ressemble à d’autres plantes comme la berce.

Ses feuilles, qu’elles soient sur la tige ou à la base, sont composées de plusieurs parties qu’on appelle folioles. Les folioles n’ont pas de petites tiges (pétiolules), contrairement à celles de la berce commune. L’absence de pétiolules est un bon critère pour reconnaître le panais.

On peut consommer sa jeune tige encore souple, ses fruits très parfumés rappelant le zeste d’orange, ainsi que ses feuilles au goût proche du panais cultivé. La racine, plus petite que celle du panais de culture, dégage un parfum similaire mais plus puissant.

Sur le plan médicinal, les fruits secs et les racines peuvent traditionnellement été utilisés pour calmer les spasmes digestifs. Cette plante pousse de préférence sur des sols secs et basiques.

Attention, le panais est phototoxique : il faut le manipuler avec des gants, car son jus peut provoquer des brûlures au contact de la peau exposée à la lumière.

La benoîte urbaine (Geum urbanum)

La benoîte urbaine (Geum urbanum) possède de fines racines au délicieux goût de clou de girofle, dû à la présence d’eugénol, la même molécule que dans le clou de girofle, mais en plus faible quantité.

C’est une véritable épice locale que l’on peut utiliser dans les sauces, vinaigrettes, pains d’épices, vins chauds, ou même pour aromatiser des jus et cocktails.

En médecine traditionnelle, on emploie surtout les parties souterraines, mais toute la plante contient des tanins utiles pour soulager les petits bobos de la bouche, les gencives irritées, la diarrhée ou favoriser la cicatrisation.

Pour l’identifier : les feuilles basales sont composées de plusieurs folioles, dont celle du bout est plus grande. La plante est légèrement velue et sa racine dégage une odeur caractéristique de clou de girofle.

Le pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia)

Le pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia) offre lui aussi une racine intéressante à cette saison.

La racine de pissenlit se mange sautée à la poêle pendant 10 à 20 minutes jusqu’à ce qu’elle soit dorée : elle prend alors un goût de frite aromatique. On peut aussi l’utiliser en purée ou la torréfier comme la chicorée pour obtenir un « succédané de café ».

Sur le plan médicinal, la racine de pissenlit est traditionnellement considérée comme bénéfique pour le foie et les reins : stimulante, diurétique et tonique digestive.

Pour les digestions lentes, il est conseillé d’en consommer avant le repas pour stimuler l’appétit et la digestion.

La bardane (Arctium lappa)

La bardane (Arctium lappa) se reconnaît à ses grandes feuilles ovales et cordées (en forme de cœur à la base), vert foncé dessus et blanchâtres dessous, du fait d’un léger duvet cotonneux.

Elle peut être confondue avec la digitale, mais cette dernière a des feuilles d’une couleur proche entre dessus et dessous et elles ne sont pas cordées.

Sa racine, longue et épaisse (environ 50 cm), nécessite souvent une pelle pour être extraite. Amère et légèrement sucrée, elle perd son amertume après cuisson à l’eau. Elle rappelle le goût de l’artichaut. Au Japon, elle est cultivée sous le nom de gobo et se consomme crue ou cuite.

On peut aussi manger les jeunes tiges et les feuilles de bardane, après une cuisson qui retire l’amertume.

Elle est également traditionnellement utilisée pour ses vertus sur la peau, notamment contre l’acné et l’eczéma, en usage interne ou externe.

La carotte sauvage (Daucus carota)

La carotte sauvage (Daucus carota) possède une racine très aromatique au parfum puissant de carotte. Selon les individus, elle peut être petite ou plus grosse.

On peut la reconnaître à ses feuilles poilues, finement et profondément découpées, et à son odeur caractéristique de carotte.

Après la floraison, ses inflorescences sèches se referment sur elles-mêmes, formant ce qui ressemble à un nid d’oiseau, un autre signe distinctif. Elle pousse dans les milieux ensoleillés, sur sols calcaires.

Attention aux confusions possibles avec d’autres Apiacées toxiques ou mortelles, comme la petite ou grande ciguë, l’œnanthe safranée ou la ciguë vireuse. Ces plantes ne possèdent aucun poil, contrairement à la carotte sauvage — c’est un critère essentiel pour éviter toute erreur.

Questions fréquentes sur les racines des plantes sauvages d’automne et d’hiver

Quelles sont les meilleures racines de plantes sauvages à cueillir en automne et en hiver ?

Les meilleures racines à récolter à cette période sont celles du pissenlit, de la bardane, du panais sauvage, de la carotte sauvage et de la benoîte. Elles sont très riches en goût.

Pourquoi cueillir les racines de plantes sauvages en automne et en hiver ?

À l’automne et en hiver, la plante redirige ses réserves vers ses racines pour survivre au froid. C’est donc le moment idéal pour récolter des racines plus concentrées en principes actifs et en saveurs.

Comment reconnaître une racine de plante sauvage comestible ?

L’identification se fait avant l’arrachage : il faut observer la forme des feuilles, la tige, les poils et l’odeur.

Par exemple, la carotte sauvage sent fortement la carotte, la bardane a de grandes feuilles cordées blanchâtres dessous, et le pissenlit forme une rosette bien typique.

Quelles précautions prendre avant de consommer des racines sauvages ?

Il est essentiel de :

- Vérifier l’identification avec plusieurs critères,

- Éviter les zones polluées ou traitées,

- Consommer en petites quantités la première fois.

Certaines Apiacées, comme la ciguë, sont toxiques et peuvent être confondues avec la carotte sauvage.

Pour aller plus loin

Nous vous rappelons que la cueillette sauvage comporte des risques, que vous pouvez découvrir ici. Il est indispensable d’être sûr à 100% de vos identifications avant de consommer une plante, quelle qu’elle soit.

Pour apprendre à cueillir 6 plantes sauvages faciles à trouver et à identifier, découvrez notre newsletter gratuite.

Pour en savoir plus sur les plantes citées, vous pouvez consulter nos vidéos Youtube.

Et pour vous lancer dans des formations en ligne sérieuses et pédagogiques sur ces sujets, rendez-vous sur la page de nos formations. Vous pouvez tester nos plateformes au travers de la démo de la formation du cueilleur. L’inscription est gratuite !

Sources

BHMA. A guide to traditional herbal medicines. British Herbal Medicine Association (2003).

Bruneton, J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales. Lavoisier (2016).

Bruneton, J. Plantes toxiques : Végétaux dangereux pour l’Homme et les animaux. Lavoisier (2005).

Fleurentin, J. Du bon usage des plantes qui soignent. Ouest-France (2016).

Tison, J.-M. & de Foucault, B. Flora gallica. Flore de France. Biotope (2014).