L’amanite citrine (Amanita citrina Pers.), également appelée oronge citrine, est un champignon fréquent dans les forêts européennes. Avec son chapeau jaune pâle et son odeur singulière de pomme de terre crue, elle intrigue souvent les cueilleurs.

Non consommable mais pas dangereuse, elle présente surtout un intérêt en tant qu’espèce à bien connaître pour éviter toute confusion avec des amanites mortelles, comme la redoutable amanite phalloïde. Cet article propose une description détaillée de l’amanite citrine, ses critères d’identification, ses risques et son rôle écologique.

Qu’est ce que l’amanite citrine (Amanita citrina) ?

- Nom scientifique : Amanita citrina Pers.

- Famille : Amanitaceae

- Noms vernaculaires : amanite citrine, oronge citrine, amanite sulfurine¹

Il s’agit d’un champignon à pied et chapeau, largement répandu en Europe, qui appartient au même genre que certaines des espèces les plus toxiques du règne fongique²

Description et critères d’identification de l’amanite citrine³-⁵

Le chapeau

Le chapeau de l’amanite citrine mesure 3 à 12 cm de diamètre, il est convexe puis s’aplatit avec l’âge. Sa couleur est soit jaune pâle soit blanche. Il est recouvert de flocons de même couleur issus du voile général, facilement détachables.

Le pied et la volve

Le pied est blanc, cylindrique, de 3 à 13 cm de hauteur, muni d’un anneau membraneux persistant. À la base, on observe une volve dite circoncise, c’est-à-dire une petite membrane dépassant légèrement du pied bulbeux.

L’odeur caractéristique

L’un des critères distinctifs de l’espèce est son odeur de pomme de terre crue ou de radis. Cette odeur peut aider à différencier l’amanite citrine d’autres espèces.

Où pousse l’amanite citrine ?

L’amanite citrine est un champignon forestier mycorhizien.

-

- Habitat : aussi bien en forêts de feuillus (chênes, hêtres, etc.) qu’en forêts de conifères (pins, épicéas, etc.).

- Répartition : commune en Europe tempérée, signalée également en Asie et en Amérique du Nord.

- Période de fructification : principalement de la fin de l’été à l’automne (août à novembre).

Confusions possibles avec d’autres amanites

La principale difficulté avec l’amanite citrine réside dans sa ressemblance avec des amanites mortelles dont :

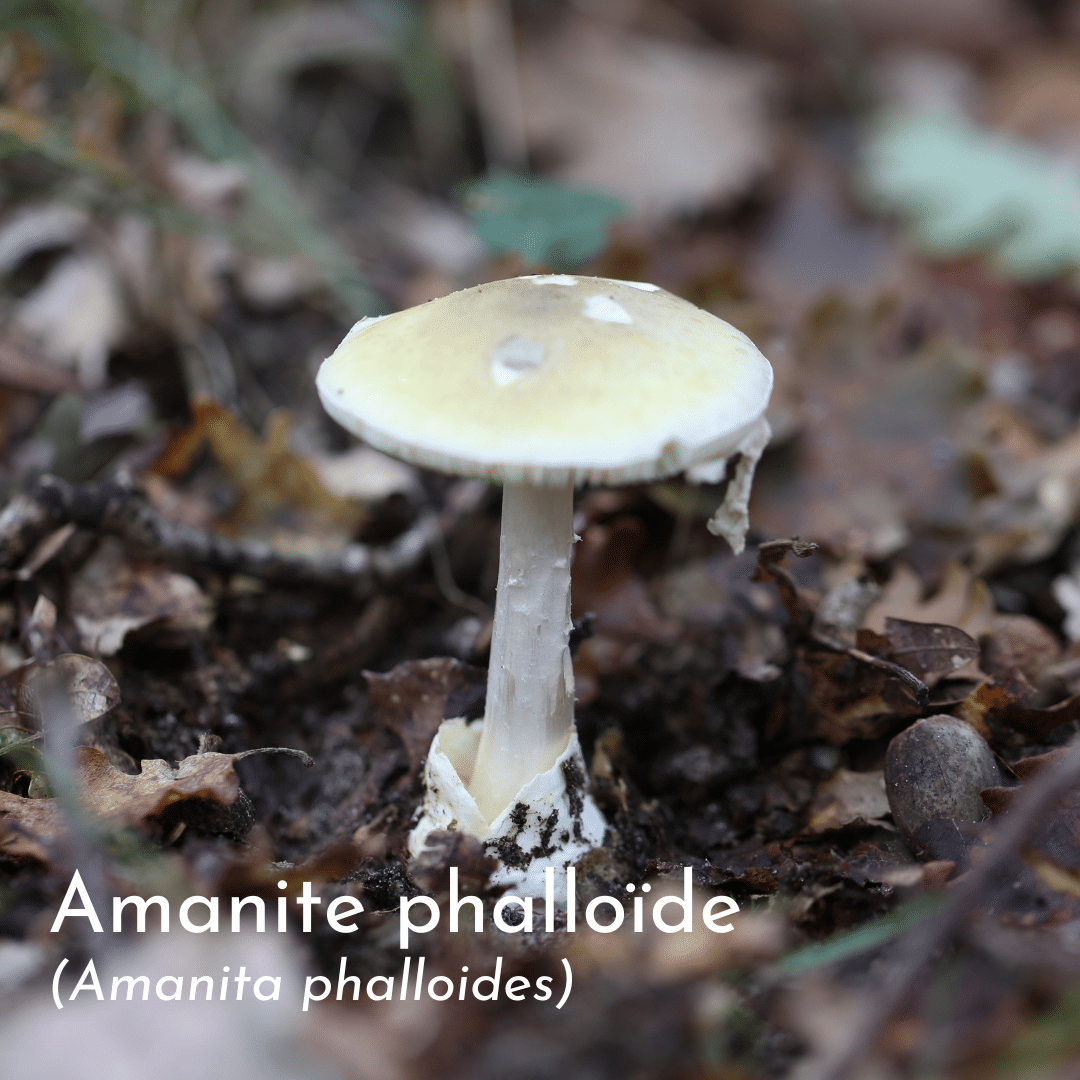

- L’amanite phalloïde (Amanita phalloides) : chapeau verdâtre à jaunâtre, parfois blanc, sa volve est plus prononcée, son odeur est différente.

- L’amanite vireuse (Amanita virosa) : entièrement blanche, sa volve est plus prononcée, son odeur est différente.

La présence de la volve et de l’anneau, combinée à la couleur variable, rend la distinction de l’amanite citrine difficile pour les cueilleurs non expérimentés.

Amanite citrine : comestible ou toxique ?

L’amanite citrine est un champignon dont la consommation est extrêmement déconseillée.

Même si elle est comestible et pourrait être consommée, les risques de confusions avec des espèces mortelles sont si grands qu’il faut éviter de la manger²,⁶,⁷

Son rôle dans l’écosystème forestier

Comme la plupart des amanites, l’amanite citrine vit en symbiose mycorhizienne avec les arbres.

- Elle favorise l’absorption des nutriments par les racines.

- Elle contribue à la santé et à la résilience des forêts.

- Elle participe au recyclage de la matière organique et à l’équilibre écologique des sols forestiers.

Conseils de prévention et sécurité en cueillette

- Ne jamais consommer une amanite sans identification certaine.

- Éviter toute cueillette destinée à la consommation lorsqu’une confusion avec des espèces mortelles est très probable.

- Se former auprès d’experts mycologues pour apprendre à reconnaître les espèces.

- Rappel : la présence de volve, d’anneau est un signal d’alerte : les amanites mortelles en sont pourvues.

Questions fréquentes sur l’amanite citrine

Comment reconnaître l’amanite citrine ?

Par son chapeau jaune pâle ou blanc orné de flocons, son pied bulbeux avec anneau et volve courte, et son odeur de pomme de terre crue.

L’amanite citrine est-elle comestible ?

Oui, mais elle est extrêmement déconseillée à cause du très grand risque de confusion avec des espèces mortelles, surtout en tant que débutant et au moindre doute sur l’identification.

Quelle est la différence entre l’amanite citrine et l’amanite phalloïde ?

L’amanite citrine dégage une odeur de pomme de terre crue. L’amanite phalloïde, mortelle, n’a pas cette odeur.

Où pousse l’amanite citrine ?

En forêts de feuillus et de conifères, principalement en Europe.

L’amanite citrine est-elle dangereuse pour la santé ?

Non, mais elle reste fortement déconseillée à la consommation.

Que faire si on confond une amanite citrine avec une autre espèce ?

En cas d’ingestion accidentelle d’une amanite mal identifiée, consulter immédiatement un centre antipoison et se rendre aux urgences.

Pour aller plus loin

Nous vous rappelons que la cueillette sauvage des champignons comporte des risques, que vous pouvez découvrir ici les règles et précautions pour la cueillette.

Il est indispensable d’être sûr à 100% de vos identifications avant de consommer un champignon, quel qu’il soit.

Envie d’en savoir plus sur l’univers fascinant des champignons ? Inscrivez-vous à notre formation gratuite en 6 mails, pour balayer les idées reçues sur les champignons !

Pour en savoir plus sur les champignons cités, vous pouvez consulter nos vidéos Youtube.

Pour vous lancer dans des formations en ligne sérieuses et pédagogiques sur ces sujets, rendez-vous sur la page de nos formations en ligne sur les plantes sauvages et les champignons.

Vous pouvez aussi apprendre et pratiquer sur le terrain avec nos guides mycologues en nous rejoignant lors de nos stages de 2 jours.

Sources et références scientifiques

1. Romagnesi, H. Petit atlas des champignons. Bordas (1978).

2. Bresinsky, A. & Besl, H. A Colour Atlas of Poisonous Fungi: A Handbook for Pharmacists, Doctors, and Biologists. Wolfe Publishing Ltd (1990).

3. Kibby, G. Mushrooms and toadstools of Britain & Europe Volume 2 Agarics – part 1. Geoffrey Kibby (2020).

4. Eyssartier, G. & Roux, P. Guide des champignons France et Europe. Belin (2024).

5. Courtecuisse, R., Duhem, B. & Vincenot, P. Champignons de France et d’Europe. Delachaux (2024).

6. Sitta, N., Davoli, P., Floriano, M. & Suriano, E. Guida ragionata alla commestibilità dei funghi. Regione Piemonte (2021).

7. Dann, G. Edible Mushrooms: A Forager’s Guide to the Wild Fungi of Britain, Ireland and Europe. Green Books (2016).